脳卒中とは? 正しい知識とリハビリの重要性<1>

はじめに

突然の体調の変化によって、これまでの日常生活が一変することがあります。その代表的な例の一つが「脳卒中」です。平野ら1)は、脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破れたりして脳の血液循環に支障をきたし、様々な症状を引き起こす病気である。「卒中」という言葉には「突然、あたる」という意味が込められており、まさに青天の霹靂という具合に急性発症するのが、脳梗塞の特徴であると述べています。

日本では、脳卒中は心疾患やがんに次ぐ主要な死亡原因の一つであり、後遺症による長期的なリハビリが必要になるケースも少なくありません。その一方で、正しい知識を持つことで予防可能な要因も多く、また、早期発見や適切な治療によって後遺症を軽減できる可能性もあります。

本ブログでは、脳卒中の分類や原因、発症を引き起こす要因、そして後遺症についてわかりやすく説明します。今回は第1回として、これらの概要に焦点を当て、脳卒中に関する正しい知識を身につける第一歩としてお役立ていただければ幸いです。

目次

1,脳卒中の分類と原因

2,脳卒中を引き起こす原因(基礎疾患などについて)

脳卒中の分類と原因

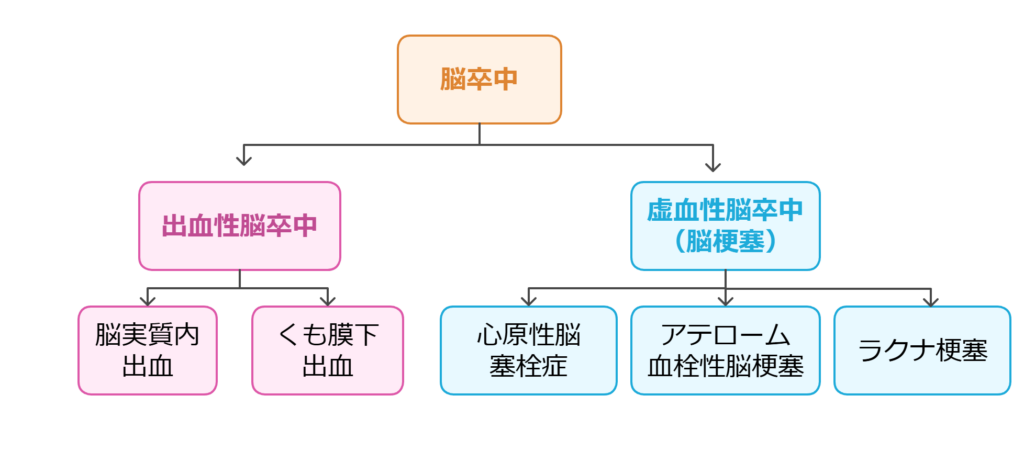

脳卒中は、大きく分けて 出血性脳卒中(脳出血)と 虚血性脳卒中(脳梗塞)に分類されます。

出血性脳卒中(脳出血)

脳出血は脳内の血管が破れることにより起こります。

・脳実質内出血(脳内出血):脳内の細い血管が破れることにより発症

・くも膜下出血 :脳動脈瘤の破裂により発症することが多い

虚血性脳卒中(脳梗塞)

脳梗塞は、脳内の血管が詰まり、血流が途絶えることで発症します。血管が詰まることで酸素や栄養が不足し脳細胞がダメージを受け、機能が損なわれます。

・アテローム血栓性脳梗塞:頸部や脳表の太い血管が閉塞することで発症

・心原性脳塞栓症 :心疾患によりできた血栓が脳に流れ血管を閉塞することで発症

・ラクナ梗塞 :脳の中の細い血管が詰まることで発症

脳卒中を引き起こす原因

脳卒中には、出血性脳卒中(脳出血)と虚血性脳卒中(脳梗塞)という2つのタイプがありますが、これらを引き起こす原因には共通するものもあれば、特有のものも存在します。ここでは、それぞれの原因について整理します。

共通する原因

脳出血と脳梗塞のいずれの場合も、以下の共通した要因がリスクを高めます

- 高血圧

長期間にわたる高血圧は、血管に強い負荷をかけます。これが血管の破裂や詰まりの原因となることがあります。 - 糖尿病

血糖値の高い状態が続くことで血管が傷つき、脳出血を引き起こすことがあります。また、動脈硬化など脳梗塞の原因にもなりやすい傾向があります。

脳出血の主な原因

出血性脳卒中を引き起こす要因には、以下のようなものがあります

- 動脈瘤の破裂

動脈壁が弱くなり、膨らんだ部分が破れることで脳内出血が発生します。 - 脳の血管奇形

生まれつき血管の構造が異常である場合、破裂しやすい状況が生じます。 - 血液疾患

血液の凝固機能に異常がある場合、出血しやすくなります。

脳梗塞の主な原因

虚血性脳卒中を引き起こす要因には、以下のものが挙げられます

- 動脈硬化

動脈壁にコレステロールが蓄積して血管が狭くなることで、血流が滞りやすくなります。 - 心房細動

不整脈の一種で、心臓内に血栓ができ、それが血流に乗って脳に運ばれることで血管が詰まります。 - 血栓症

血液が異常に固まりやすい場合、脳の血管が詰まりやすくなります。