リハビリの基本を知ろう!<1>

今日はリハビリの定義や流れについて解説していきたいと思います!

目次

・リハビリの定義と目的

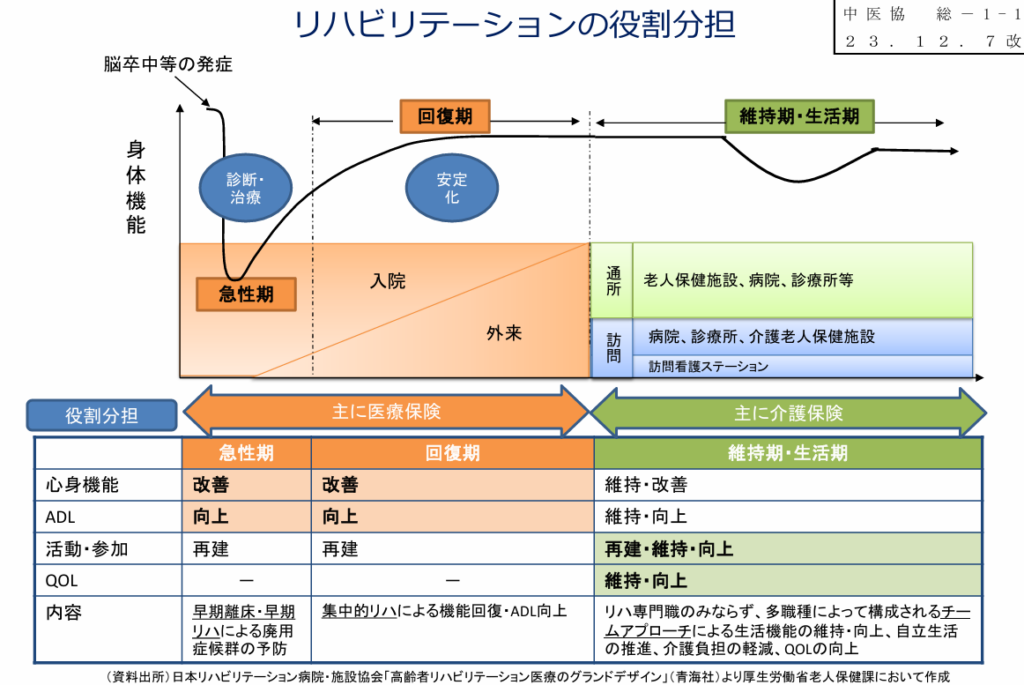

・リハビリの流れ(急性期/回復期/生活期、それぞれの役割)

リハビリの定義と目的

リハビリテーションという言葉の語源は、ラテン語の「re(再び)」と「habilis(適する)」を組み合わせたものです。この言葉には「再び適した状態になる」という意味が込められています。

日本ではリハビリと聞くと、主に機能回復や身体的なリハビリをイメージされる方が多いかもしれません。しかし、本来のリハビリテーションはそれだけにとどまりません。たとえ障害があっても「人間らしく生きる権利を取り戻すこと」や「自分らしく生きること」を目指す、幅広い活動や考え方を指します。

わが国では、リハビリテーションの理念を「全人間的復権」と表現しています。これは、身体的な回復だけでなく、心や社会的な側面も含め、その人らしい生き方を取り戻すことを意味しています。

リハビリの主な目的は身体機能の回復、ADL(日常生活動作)の改善、社会復帰があげられます。

・身体機能の回復

病気やケガによって低下した身体機能を回復させることは、リハビリの基本的な目的の一つです。

具体的には、筋力を強化したり、関節の可動域を広げたり、麻痺の促通や感覚機能の改善を目指します。これにより、患者さんの身体が本来の能力を取り戻せるようサポートします。

・ADL(日常生活動作)の改善

自立した生活を送るためには、食事、排泄、入浴、整容、移動といった日常生活動作が自分でできることが欠かせません。これらの動作を練習し習得を目指します。また、掃除や洗濯などの家事動作、外出や買い物、公共交通機関の利用練習も行い、日常生活の幅を広げることで、生活の質の向上を目指します。

③ 社会復帰

若い患者さんの場合、職場復帰や再就職を目指す支援が重要となることがあります。病前と同じ仕事ができることが理想ですが、難しい場合には職場での配置転換や新たな職業スキルの獲得を提案することもあります。また、高齢者の場合は、地域社会と触れ合いながら充実した生活を送ることを目指します。住宅改修や介護保険サービスなど、地域の資源を活用することで、社会参加を支援します。

リハビリの流れ

リハビリテーションは、患者さんが回復していく過程で非常に重要な役割を果たします。ここでは、リハビリの流れを3つの段階に分けてご紹介します。

急性期(発症~2週間)

この段階では、過度な安静は避け、早期に身体を動かすことが大切とされています。

関節を動かす訓練や筋力を増強するリハビリを行うことで、筋肉の萎縮や関節の硬直を防ぎ、回復に向けての第一歩を踏み出します。ベッド上でのリハビリが始まるとともに、軽症の患者さんには早期退院をサポートすることもあります。

回復期(発症後 2週間~6ヵ月)

この時期には、日常生活の動作を取り戻すために、食事や排泄、歩行といった基本的な動作訓練が中心となります。

回復期では、医師や看護師をはじめとする医療チームと連携し、患者さん一人ひとりに合わせたリハビリを行うことが重要です。この段階でのリハビリは、在宅復帰を目指して集中的に行われ、患者さんが自宅で自立した生活を送るための準備が進められます。

生活期(発症後6ヵ月以降)

この時期には、生活環境を整えることや、反復的な訓練を行うことで、生活の質の向上(QOLの向上)を目指します。また、社会活動への参加や活動量の低下を防ぐことが求められます。

外来リハビリや訪問リハビリ、通所リハビリなどの形態で、継続的なサポートが提供され、患者さんの生活が安定するように支援が行われます。

今回は「リハビリテーションの定義と目的、リハビリの流れ」についてご紹介しました。リハビリがどのように進んでいくのかを理解することで、回復に向けた具体的なイメージを持つことができるかと思います。

リハビリのプロセスは、患者さん一人ひとりの状況に合わせて進められるものですが、その一歩一歩が、より良い生活への大切なステップとなります。

次回は「どんな人がリハビリを受けるのか?」や「リハビリがどのように生活を変えるのか?」についてお話しできればと思います。

ぜひ次回もご覧いただければと思います。

それでは、今回の内容が皆さんの一助となれば嬉しいです。次回もどうぞお楽しみに!